Prima di entrare nel merito del video “La maledizione di Gaza”, è necessario fissare un dato che non può più essere ignorato: più di 60.000 palestinesi sono stati uccisi dall’inizio dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, secondo le autorità sanitarie locali. Di queste vittime, quasi un terzo sarebbero bambini. Numeri che ci narrano il peso umano di un conflitto aspro che riecheggia antiche memorie.

Dati impressionanti e tragici che giocano un ruolo significativo nel doveroso ricordo del passato perché l’Antico Testamento non è lettera morta: le parole, le promesse, gli ordini impartiti risuonano ancora oggi. E ancora oggi vengono usati come strumenti per legittimare ciò che accade sulla scena contemporanea. In questo articolo riprenderò la trascrizione del mio ultimo video e approfondirò alcuni temi proprio per mettere allo scoperto il meccanismo che fa della letteralità biblica un’ideologia militante.

Gaza nella Bibbia, tra memoria e guerra

Quando rileggo i passi biblici, Gaza emerge come un punto nevralgico nella mappa dei conflitti a quei tempi.

In Giudici è il teatro in cui si svolge della vicenda di Sansone: qui viene catturato dai Filistei, nemici per eccellenza degli Israeliti, ed è sempre qui che compie gli atti più eclatanti, fino a “sradicare le porte della città” e a trascinarle lontano, segno di una contesa che è insieme militare e simbolica.

In Numeri gli esploratori inviati da Mosè riferiscono la presenza, proprio nella regione di Gaza, degli Anachiti, i “figli di Anac”, giganti che abitavano la regione. Emerge l’immagine di una terra ambita ma percepita come inaccessibile, popolata da potenze superiori, da cui nasce l’idea di una conquista che richiede un mandato assoluto.

Nei Profeti Gaza è spesso chiamata in giudizio: Amos scandisce la sua formula severa — “Per tre misfatti di Gaza e per quattro non revocherò il mio decreto” — e con essa stabilisce una memoria di colpa reiterata, come se la città fosse il bersaglio naturale di un castigo.

In questo intreccio, Gaza diventa una frontiera morale: luogo da piegare e riconquistare, emblema di un conflitto che la Bibbia registra con la crudezza della cronaca. Ed è proprio questa cronaca di filistei, giganti, oracoli di distruzione che, se letta con attenzione, rimbalza ancora nell’attualità e offre un lessico pronto all’uso per giustificare nuove guerre su una città antichissima.

Il codice della distruzione e la promessa del territorio

La Bibbia, come sostengo da anni, codifica la guerra con parole precise. In Deuteronomio 20 si legge: “Non risparmierai nulla di ciò che respira”, quindi l’ordine prevede uno sterminio totale: uomini, donne, bambini, anziani, persino gli animali.

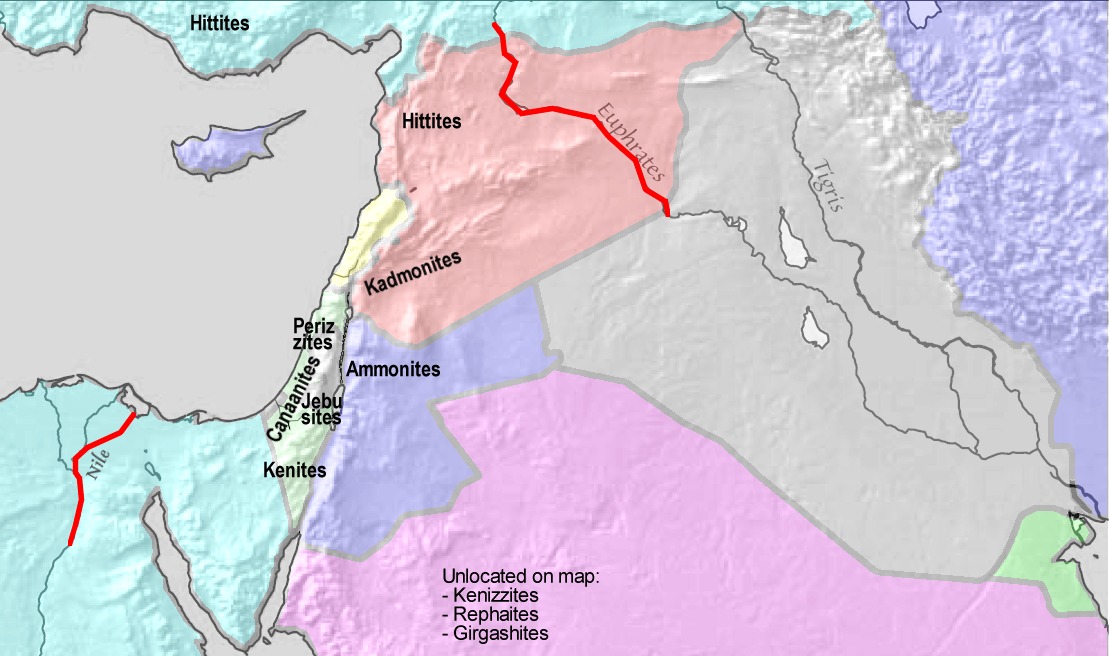

In Genesi 15 Yahweh stipula con Abramo la promessa della Grande Israele: “Alla tua discendenza do questa terra dal fiume d’Egitto al grande fiume, l’Eufrate”. Più avanti in Numeri restringerà i confini (dal Mar Morto al Mediterraneo fino al Libano): segno che l’obiettivo massimo viene tarato alla prova dei fatti.

In Giosuè troviamo questa constatazione: “Vi diedi una terra che non avevate lavorato, città che non avevate costruito, uliveti e vigne che non avevate piantato”. È una grammatica essenziale: conquista, sostituzione, legittimazione.

Le citazioni bibliche nel discorso politico di oggi

Quando ascolto i discorsi pubblici che richiamano la Bibbia, vedo all’opera una grammatica operativa molto precisa. Il comando di Deuteronomio 25 — “Ricordati di Amalek” — non è un semplice appello alla memoria: è la costruzione rituale del nemico assoluto. Amalek, nell’immaginario biblico, non è un avversario tra gli altri: è l’archetipo del male irriducibile, dunque inesorabile deve essere la risposta.

Per questo, quando nel 28 ottobre 2023 Benjamin Netanyahu dice “Dovete ricordare ciò che Amalek ha fatto contro di voi…”, non sta solo citando un versetto: sta riattivando un mandato. E quel mandato, nella sua estensione piena, si salda con 1 Samuele 15: “Colpisci Amalek, distruggi tutto ciò che gli appartiene… non risparmiarlo, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini”. La lista minuziosa — uomini/donne/bambini/lattanti/animali — è una retorica della totalità: il testo definisce un perimetro di annientamento che non lascia residui umani né simbolici. Alla lettera, è l’etica del nemico-zero.

Il gesto al Muro occidentale durante l’operazione chiamata “Leone Nascente” accentua questo dispositivo: depositare un biglietto con il versetto “Un popolo si alza come una leonessa… non si sdraia finché non divora la preda e non beve il sangue degli sbranati” trasforma la lettera del testo in atto pubblico. Non è solo propaganda: è performatività. Il lessico zoomorfo — leonessa/leone, preda, sangue — colloca la guerra in una biologia del dominio: l’avversario è preda, l’azione giusta è sbranare. Così il nome dell’operazione militare, ricavato dal versetto, diventa cornice narrativa: ogni atto bellico appare come adempimento di una parola antica.

Lo stesso accade con i Salmi, che io definisco da tempo “canti di guerra”. Il passo “Mi hai cinto di forza per la battaglia” (Salmo 18) non è una carezza devota: è un training morale. Il soggetto che parla viene armato dalla divinità, e i nemici “piegati” sotto di lui. Citare i Salmi in contesto operativo significa leggere la superiorità militare come provvista da Dio, spostando il conflitto dal terreno politico a quello teologico–identitario.

Poi c’è la formula di Qoèlet — “un tempo per la pace e un tempo per la guerra” — usata come orologio morale. Se questo è “il tempo di guerra”, allora ciò che si fa adesso riceve un sigillo di legittimità temporale: non conta più il se, conta il quando. Infine, l’invocazione di Isaia 60 — “Non si udrà più violenza nel tuo paese…” — introduce un telos, un fine teleologico: la pace promessa dopo. In questo schema, la violenza presente diventa pedaggio necessario sulla strada del compimento profetico: la teologia della fine assorbe e giustifica il mezzo della guerra.

Metto in fila questi elementi perché, letti alla lettera, compongono una cassetta degli attrezzi retorica:

- Memoria–mandato (Amalek): seleziona il nemico come male ontologico.

- Totalità dell’annientamento (1 Samuele 15): sopprime ogni distinzione tra bersagli.

- Performatività sacra (biglietto al Muro + nome dell’operazione): trasforma la citazione in rito politico.

- Investitura bellica (Salmo 18): presenta la forza come dono divino.

- Cronologia morale (Qoèlet): incornicia la guerra come tempo dovuto.

- Teleologia profetica (Isaia 60): promette una pace futura che retro–legittima il presente.

È questo montaggio di versetti a rendere la Bibbia attualissima nel discorso del potere: non come testo di meditazione, ma come manuale di giustificazione. Ed è per questo che insisto sulla letteralità: finché quelle parole verranno assunte prescrittivamente, continueranno a funzionare come licenze d’uso per la violenza. Se invece le riportiamo alla loro natura di cronache storico–culturali, smontiamo l’ingranaggio simbolico che trasforma un’antica pagina in un moderno ordine.

Una città ferita da millenni

Ho riletto la storia di Gaza con l’intento di condensarla. Dalla metà del II millennio a.C. è “possesso dei faraoni”; nel XII a.C. è tra le capitali dei Filistei; nella spartizione di Canaan tocca a Giuda, ma il controllo effettivo arriva solo con Davide. Poi Assiri (Tiglatpileser III, Sargon II), un periodo persiano con autonomia locale, Alessandro Magno che la rade al suolo e la ricostruzione successiva; quindi Egiziani, Seleucidi, assedio maccabeo con ostaggi consegnati per salvarla; nel 95 a.C. Alessandro Ianneo la devasta ancora; Pompeo la rende città libera; Erode la controlla; dopo la sua morte passa alla Siria romana; nel 66 d.C. i Giudei la distruggono nuovamente. È un’onda lunga di presa, perdita, annientamento, ricostruzione: la stessa trama che oggi riconosciamo con strumenti moderni ma con parole antiche.

L’attualità come eco della letteralità

Oggi la comunità internazionale usa espressioni durissime. La Commissione Indipendente ONU sui Territori palestinesi, nel rapporto del 16 settembre 2025, parla di “genocidio” a Gaza, con l’intento di distruggere in tutto o in parte il popolo palestinese; cita 53.000 morti, 83% civili, e documenta distruzione di scuole, ospedali, siti culturali e religiosi, blocco di cibo, acqua, energia, persino attacchi a centri di fertilità. Parole e fatti che risuonano con la matrice antica: “Uccidete tutti”, “distruggete le nazioni”. Se consideriamo quei testi sacri in senso prescrittivo, il copione si autoalimenta.

Conclusione: leggere per capire, non per obbedire

Ribadisco: l’Antico Testamento non parla di Dio, ma narra guerre e ordini di sterminio. Se li leggiamo come cronache storico-culturali, riconosciamo l’origine delle ideologie che oggi incendiano Gaza. Se li sacralizziamo, li trasformiamo in mandati. La via d’uscita è la letteralità: capire cosa c’è scritto davvero per smascherare l’uso politico della Bibbia. Solo così possiamo spezzare la maledizione di Gaza: interrompere l’eco che, da tremila anni, trasforma la memoria in licenza e la fede in arma.