Nei quasi sedici anni di lavoro pubblico sulla Bibbia mi sono sentito chiedere molte volte un’analisi approfondita del Libro di Enoch. O meglio, dei libri di Enoch, perché – conviene ripeterlo ancora – non esiste un singolo “libro” omogeneo, ma un corpus complesso, stratificato, redatto in periodi differenti, da autori differenti, con prospettive e perfino calendari differenti.

Oggi quindi voglio portarvi con me in un viaggio all’interno di quel testo antico, misterioso e stratificato: il Libro di Enoch. O, più precisamente, i libri di Enoch, perché ciò che siamo soliti definire come un unico libro è in realtà un corpus composito, costruito nell’arco di secoli e formato da cinque sezioni principali: Il Libro dei Vigilanti, Il Libro dei Giganti (in gran parte perduto e sostituito dalle Parabole), Il Libro dei Sogni, Il Libro dell’Astronomia e L’Epistola di Enoch.

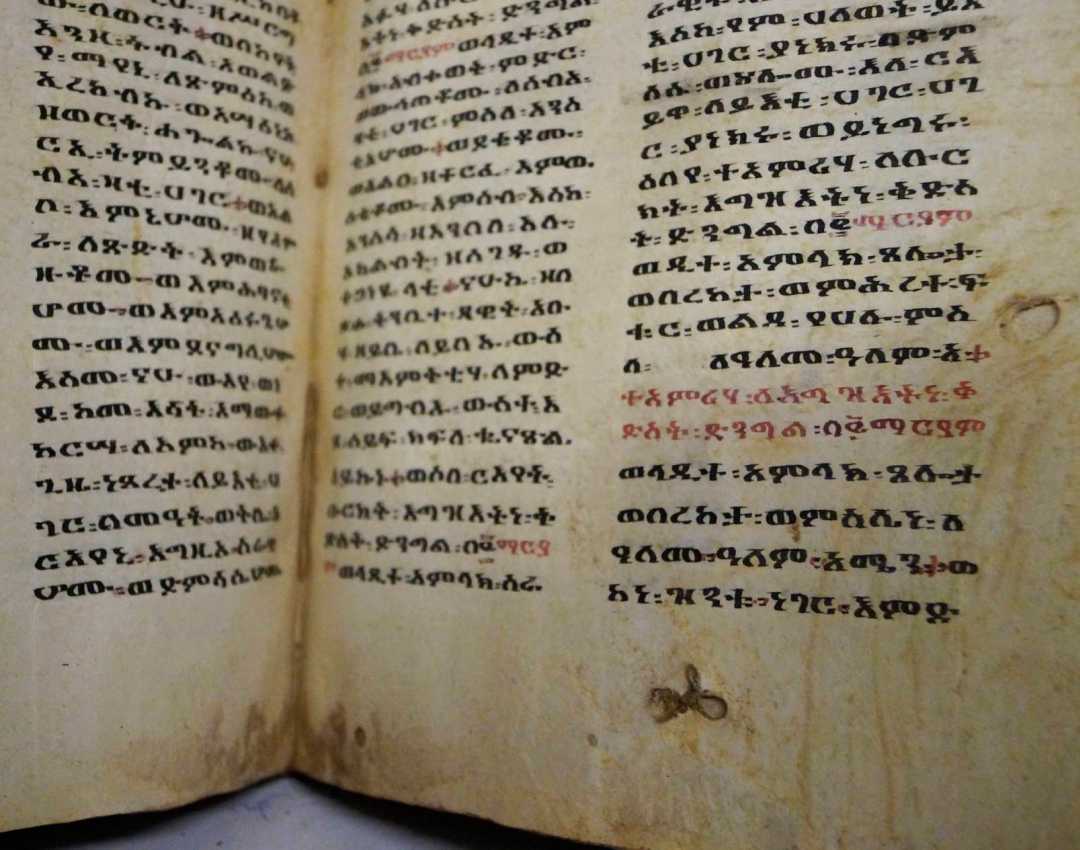

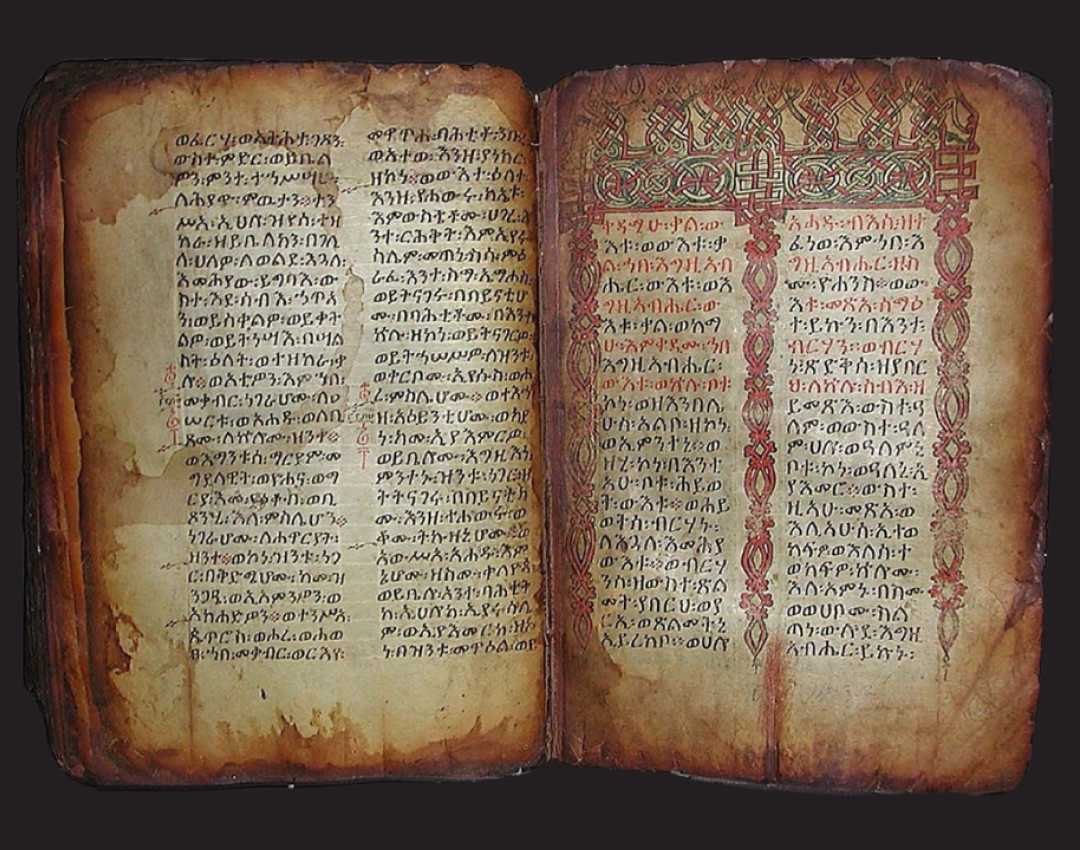

Questa raccolta, conosciuta anche come Pentateuco enochico, è giunta fino a noi nella sua forma completa solo in lingua geʽez, l’antica lingua sacra etiope, oggi morta ma ancora utilizzata nella liturgia copta. E proprio la traduzione letterale dal geʽez è quella che ho scelto di usare: una versione rigorosa che ci consente di lavorare il più possibile vicino al testo originario, pur consapevoli dei numerosi problemi legati alla trasmissione manoscritta. (trad. di Luigi Fusella, UTET, 2013, Torino, Ed. a cura di Paolo Sacchi)

Una tradizione frammentaria e una trasmissione incerta

Il testo geʽez ci è arrivato attraverso numerose copie fatte da amanuensi, con tutti gli errori che questo comporta: glosse marginali finite nel corpo del testo, variazioni grafiche minime che alterano completamente il significato, passaggi non più riconducibili con certezza al discorso diretto o indiretto.

In aggiunta, esiste una traduzione amarica (la lingua nazionale dell’Etiopia) voluta dall’imperatore Hailé Selassié, che spesso complica la lettura invece di chiarirla. Il traduttore stesso ci avverte che in molti punti l’amarico “ricalca” il geʽez senza comprenderne davvero il senso. Tutto questo ci impone una lettura attenta, contestuale e filologicamente fondata.

Non un libro ma un corpus di libri

Quando in Occidente si dice “Libro di Enoch” si allude di solito al 1 Enoch, tramandato per intero soltanto in geʽez, l’antica lingua sacra etiope. In realtà 1 Enoch, come detto antecedentemente, è un pentateuco – una raccolta in cinque parti che riprende, forse volutamente, la struttura della Torah ebraica:

- Il Libro dei Vigilanti (cc. 1-36)

- Il Libro dei Giganti, sostituito in epoca tarda dal Libro delle Parabole (cc. 37-71)

- Il Libro dell’Astronomia o dei Luminari Celesti (cc. 72-82)

- Il Libro dei Sogni (cc. 83-90)

- L’Epistola di Enoch (cc. 91-108)

A questi cinque si aggiunge, in tradizione separata, il 2 Enoch (slavo) e, molto più tardi, il 3 Enoch (ebraico), che in realtà dovremmo chiamare Sefer Hechalot.

Già questa sovrapposizione di titoli, lingue e tradizioni mette sul tavolo un problema di fondo: non stiamo maneggiando un’opera unitaria. Ogni libro ha destinazione, autore, lessico e data propria: si va, nella migliore delle ipotesi, dal V sec. a.C. a tutto il I sec. d.C., un arco di mezzo millennio in cui Israele passa da provincia persiana a regno asmoneo, poi vassallo di Roma, fino alla distruzione del Tempio. Non sorprende che la teologia cambi, che le sensibilità evolvano, che i nemici politici si travestano da figure apocalittiche.

Le date plurime di composizione di 1 Enoch

- Il Libro dei Vigilanti è il più antico: frammenti aramaici di Qumran lo collocano almeno alla prima metà del II sec. a.C., ma alcuni temi fanno pensare al III.

- Il Libro dell’Astronomia compare anch’esso a Qumran (4Q208-211) e potrebbe risalire ai decenni immediatamente precedenti l’ascesa seleucide, forse fine III sec.

- Il Libro dei Sogni conosce la rivolta maccabaica (anni 160-140 a.C.) e la racconta in forma di visione allegorica: è quindi databile con relativa sicurezza a quel periodo.

- Epistola e Parabole sono le sezioni più controverse: l’Apocalisse delle Settimane (cc. 93-94) esiste in aramaico e va ancorata al II sec. a.C.; le Parabole – assenti a Qumran – oscillano tra 50 a.C. e 100 d.C. a seconda che si veda o meno un’influenza evangelica.

Quando parlo di “influenza” non alludo a un plagio, ma a un ambiente culturale carico di aspettative escatologiche: Figlio dell’Uomo, Regno, giudizio finale rimbalzano da Qumran ai Vangeli, passando per questo Enoch tardivo.

I Vigilanti, i Giganti e l’origine del male

Nel Libro dei Vigilanti troviamo una narrazione sorprendente: non è l’uomo a generare il male, ma una civiltà altra. Duecento “angeli vigilanti” – guardiani, emissari, militari, con ruoli e gerarchie – decidono di scendere sulla Terra, scegliersi delle donne e unirsi a loro. Da queste unioni nascono i giganti, descritti come ibridi potenti e distruttivi, causa di una degenerazione che coinvolge animali, esseri umani e l’intero ordine naturale.

“Quando i bené Elohim scesero e presero in moglie le figlie degli uomini, nacquero i giganti (nefilim) […] e costoro divorarono il frutto della fatica degli uomini, bevettero il loro sangue, portarono violenza su animali, rettili e pesci.”

Genesi (6,1-4) riassume il tutto in quattro versetti. Enoch, invece, offre nomi, gerarchie, numeri: duecento Vigilanti guidati da Semyaza, tra i quali spicca Azazel, depositario di un sapere tecnologico che non avrebbe dovuto essere condiviso. Spade, corazze, cosmesi, astrologia, erboristeria: un pacchetto di conoscenze che cambia la società umana e la rende simile (troppo simile) a quella degli Elohim.

Il peccato, dunque, non è “morale” nello stile del catechismo; è un’interferenza di specie – genetica e culturale – che rompe le regole di un esperimento. A quel punto intervengono gli arcangeli (Michele, Gabriele, Uriele, Suriele) per ripulire il campo: i Vigilanti vengono imprigionati “nelle valli oscure”, i giganti sterminati dal Diluvio, l’umanità recuperata da un mediatore, Enoch appunto.

La trasmissione della conoscenza come “peccato”

Uno degli aspetti più affascinanti del Libro di Enoch è che i Vigilanti, dopo essersi uniti alle donne, insegnano loro ogni genere di sapere: metallurgia, astrologia, erboristeria, magia, cosmesi. Azazel, in particolare, insegna a forgiare spade e corazze; altri trasmettono nozioni di incantesimi, astrologia, cicli lunari.

Questo “dono della conoscenza” è percepito come un atto di corruzione, intollerabile per la civiltà degli Elohim. Ed è qui che intervengono gli arcangeli Michele, Gabriele, Uriele, Suriele, per riportare ordine, imprigionare i Vigilanti e distruggere i loro figli.

Siamo davanti a una visione radicale della storia umana: la corruzione non nasce da un atto disobbediente dell’uomo (come nella teologia del peccato originale), ma da un intervento esterno, concreto, materiale da parte di una civiltà superiore.

Di che cosa parliamo quando parliamo di “angeli”

Uno dei fraintendimenti più radicati è la parola “angelo”. Nel testo aramaico troviamo malʾakhim, “inviati, messaggeri”. Nel greco, angeloi, troviamo questi stessi individui aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche e le stesse funzioni. Nella mia analisi della Bibbia ho mostrato decine di passaggi in cui questi malʾakhim mangiano, sudano, si sporcano i piedi, devono lavarsi, possono essere aggrediti fisicamente…

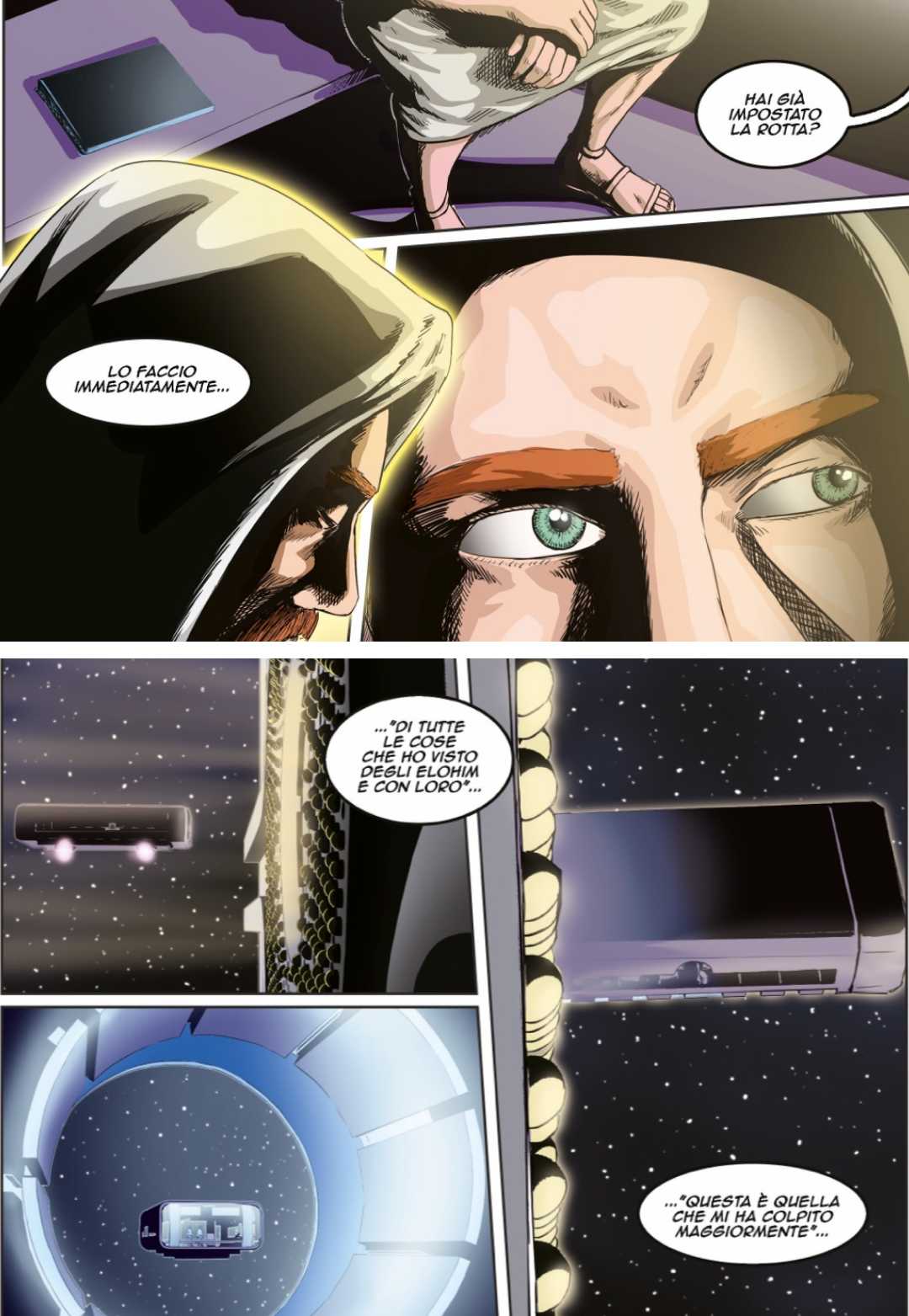

In Enoch li vediamo ribellarsi, concupire, trasmettere conoscenze in vari ambiti, sbagliare. Il quadro che ne esce è più simile a quello di una potenza coloniale che non a esseri puramente spirituali. Se accettiamo per un istante questa ipotesi, allora la catena di causa-effetto diventa plausibile: contatto, ibridazione, trasferimento tecnologico, corruzione, intervento punitivo, diluvio.

Enoch: il patriarca che “faceva la spola”

La figura centrale è ovviamente Enoch, patriarca antidiluviano, che nella Bibbia (Genesi 5,24) viene descritto con un’espressione particolare: “Enoch camminò con gli Elohim”. Il verbo ebraico è usato nella forma hitpael della radice halach, cioè ithallech, che significa “andare avanti e indietro”. Quindi Enoch faceva letteralmente la spola tra la Terra e la sede degli Elohim.

Nel testo etiopico, questa attività è descritta con chiarezza: Enoch osserva la Terra e il cielo, descrive le leggi delle stelle, le stagioni, i cicli astronomici. È un testimone privilegiato di un sapere superiore, che verrà trasmesso anche agli uomini, con conseguenze catastrofiche.

Nel racconto, persino l’Altissimo – Elyon (ebr. עליון, “colui che sta sopra”) esce dalla sua sede per recarsi sul monte Sinai. Ma se Dio è puro spirito, onnipresente e onnisciente, che senso ha parlare di una “sede”? Una volta di più ci troviamo davanti a entità materiali che devono scendere, muoversi, intervenire fisicamente…

Enoch, Noè e la genealogia di un nome

Un dettaglio che in video scivola via ma che merita due minuti di attenzione: il patriarca Iared (Gen 5) appare come figlio di Mahalalel o, in un’altra tradizione, come figlio di Enoch. Il nome deriva dal verbo yarad, “scendere”. Il testo etiopico annota che l’arrivo dei Vigilanti avviene “al tempo di Iared” (be-Iared). Alcuni copisti hanno trasformato be-Iared in be-Ardis (Ardis), che sarebbe il nome del monte sul quale sarebbero discesi.

Se torniamo al verbo, il nome stesso di Iared potrebbe fissare in genealogia la memoria di una discesa: quella dei figli del cielo. Questo è esattamente il tipo di indizio che la filologia ci consegna – un sasso minuscolo sul sentiero, ma sufficiente a confermare che la tradizione conservava, nel tessuto onomastico, la traccia di eventi percepiti come storici.

Il messaggio “scomodo” di Enoch per la teologia tradizionale

Perché il Libro di Enoch sparisce dal canone romano? Perché – mi sento di dirlo senza troppi giri di parole – mette in crisi la dottrina del peccato originale. Se il male non nasce da Eva che addenta una mela, ma da entità superiori che interferiscono con l’uomo, crolla l’architettura teologica che giustifica la necessità della redenzione per grazia divina.

Non a caso la Lettera di Giuda (vv. 5-7, 14-15) cita Enoch apertamente, ma nei secoli successivi i padri latini diffidano del testo; Tertulliano lo difende mentre Agostino lo evita; alla fine il libro viene messo all’indice, sopravvive nella liturgia copta e rientra dalla finestra solo grazie agli orientalisti del XIX secolo.

Conclusione

Abbiamo superato le tremila parole e, credo, soltanto sfiorato la superficie di questo mondo. Nei prossimi articoli – e nei prossimi video – seguiremo una direzione chiara: analizzeremo l’idea diffusa di un’unica, lineare, ininterrotta tradizione biblica. Enoch ci ricorda che la storia religiosa di Israele (e del Vicino Oriente) è una palude di correnti concorrenti, di scuole rivali, di esperimenti teologici abortiti o sopravvissuti in periferie inattese.

Se vogliamo comprendere davvero la Bibbia, e non limitarci a crederla vera parola di Dio, dobbiamo concederci il lusso di leggere questi testi con occhi nuovi, senza la paura di mettere in discussione secoli di catechismi.

Tutto questo ci invita, ancora una volta, a rileggere con mente libera i testi antichi.

Il Libro di Enoch, rimasto canonico solo nella tradizione etiopica, è uno strumento prezioso per comprendere quanto le narrazioni bibliche siano solo una parte di una storia molto più ampia e complessa.

Come sempre, il mio invito è lo stesso: “Facciamo finta che…”. Facciamo finta che Enoch avesse davvero fatto la spola tra la Terra e una sede celeste. Facciamo finta che quegli Elohim fossero esseri materiali. E forse, solo così, potremo leggere questi testi per quello che probabilmente sono: testimonianze antiche di incontri, scontri, trasmissioni di sapere che ancora oggi ci interrogano profondamente.

Facciamo finta che – e vediamo dove ci porta il viaggio.